ローコスト住宅で後悔した実例を紹介!失敗しない5つのポイントとは?

記事

ハウマガ編集部

\ Information /ローコスト住宅で後悔した実例を紹介!失敗しない5つのポイントとは?

Contents

「やめとけばよかった…」そんな後悔を口にする人もいるローコスト住宅。

その原因は“初期の判断ミス”によるケースが多いようです。

「恥ずかしくて人を呼べない」

「20年後に高額な修繕費がかかるなんて聞いてない」

家づくりは一生に一度。こうした後悔は避けたいところです。

この記事では、実際にローコスト住宅に住んでみて失敗した人の実例と対策を紹介します。

ローコスト住宅が気になっているけれど、買って後悔しないのか心配な人はぜひ参考にしてください。

ローコスト住宅とは?

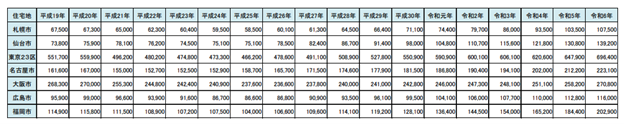

ローコスト住宅は明確な定義はなく、一般的に坪単価30〜50万円、建築費1,000〜2,000万円程度の住宅を指します。

令和6年都道府県地価調査によると、土地取得費用の平均は1坪あたり約25万円、40坪で1,000万円なので、総額で約2,000〜3,000万程度が見込まれます。

出典:令和6年都道府県地価調査(主な都市における価格の推移) | 国土交通省

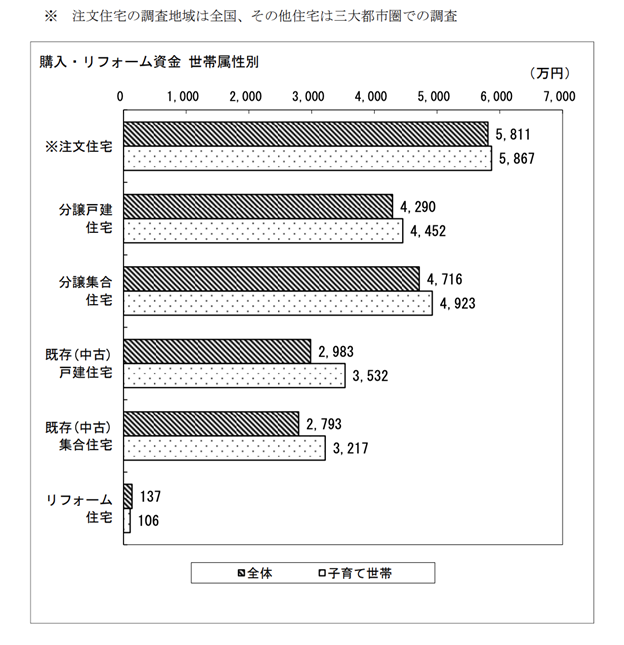

国土交通省のデータによると、注文住宅購入資金の平均は5,811万円。

ローコスト住宅の価格は圧倒的に安いことがわかります。

出典:令和5年度住宅市場動向調査報告書 | 国土交通省住宅局

ローコスト住宅が安い理由には、主に次のようなものがあります。

- ・間取りや仕様の規格化

- ・設備や素材を限定

- ・広告費や営業人件費の削減

- ・建材や設備の一括仕入れ

- ・工期の短縮

注文住宅を安く購入できることは魅力的ですが、価格だけに注目すると「思わぬ後悔」につながるケースも少なくありません。

ローコスト住宅に住んでみて後悔した実例

ローコスト住宅は「最低限住める家」に仕上がります。

しかし、日々の快適性・利便性までをカバーしきれないことがあり、実際に1年程度住んでみたら後悔するケースもあります。

インターネット上で口コミされていた実例を紹介します。

性能・品質に関する後悔

性能や品質に関する後悔では、以下のものが見つかりました。

- ・メンテナンス費用が高い

- ・光熱費が高い

- ・工事不良があった

- ・生活音が気になる

- ・見た目が安っぽい

詳しく紹介していきます。

メンテナンス費用が高い

ローコスト住宅では、塗装や外壁材、屋根材などのグレードを低くして価格を抑えています。

コストを抑えるために多く使用される窯業系サイディングはセメントが主原料で衝撃に弱く、目地のシーリングも劣化しやすいため、メンテナンス費用が高くなる傾向にあります。

主な外壁材のメンテナンス周期は以下のとおり。

| 外壁 | 耐用年数 | メンテナンス周期 |

|---|---|---|

| 窯業系サイディング | 40年 | 7~8年 |

| 木質系サイディング | 40年 | 8~12年 |

| 金属系サイディング | 40年 | 10~15年 |

| 樹脂系サイディング | 40年 | 10~20年 |

| モルタル壁 | 30年 | 8~10年 |

| ALCボード | 60年 | 10~15年 |

| コンクリート壁 | 60~100年 | 15~20年 |

| タイル | 40年 | メンテナンス不要 |

また、屋根も定期的な塗り替えや貼り替えが必要です。素材により耐用年数も大きく異なります。

| 屋根材 | 耐用年数 |

|---|---|

| スレート瓦 | 8~15年 |

| セメント瓦 | 10~20年 |

| ガルバリウム鋼板 | 10~25年 |

| 粘土瓦 | 30年以上 |

光熱費が高い

断熱材の性能が低い場合、室内の温度が外気の影響を受けやすいため、光熱費が高くなる傾向にあります。

たとえば、窓の数や性能が抑えられると採光性や断熱性が劣ります。

通気性が悪く湿気がたまりやすいため、除湿や換気に余計なエネルギーが必要です。

インターネット上でも

「断熱性が低く、室内が寒いと感じることがある」

「冬場の光熱費が3万円を超えた」

といった声がありました。

光熱費は生活するために継続的に必要なコストであるため、家計へのダメージは大きくなります。

工事不良があった

人件費を削るために経験の浅い職人が担当しているケースがあります。

また、無理な工期を設定したために、雑な作業となることもあるようです。

一般的な注文住宅の工事不良には、以下のようなものがあります。

- ・シーリング施工の不備

- ・配管処理が甘い

- ・外壁材の施工不良

- ・断熱材の施工漏れ・偏り

- ・サッシ・ドアの取り付け不良

- ・配管の勾配ミス・接続不良

- ・筋交いや金物の施工ミス

実際の声では

「配線指示が反映されなかった」

「窓シャッターが図面と実際の位置が異なっていた」

などがありました。

施工不良があると、雨漏りや漏水、断熱不良などにより、壁や床の腐食、結露、カビが発生しやすくなります。

また、耐震工事に不良があると、安全性に深刻な影響を及ぼします。

生活音が気になる

ローコスト住宅では、価格を抑えるために音対策が優先されない傾向があります。

「夜中に家族の足音で目が覚める」

「隣の声が聞こえて気まずい」

といった後悔も多いようです。

住宅の構造上、生活音がひびく主な原因は以下です。

- ・壁の厚みが最低限に抑えられている

- ・防音シートや二重構造など遮音性の高い建材が使っていない

- ・窓やサッシは安価なアルミ単板ガラスを使っている

- ・間取りがコンパクトで空間にゆとりがない

購入後に後悔した場合、DIYで吸音材と遮音シートを貼ったり、防音カーテンや防音カーペット、防音マットなどの設置が有効です。

また、壁際に壁から少し離して大きな家具を設置して振動を防ぐことも効果があります。

見た目が安っぽい

「全体の質感が安っぽく見えて後悔している」という声もありました。

外観や内装デザインでも水回り設備のデザイン性が低く、コストを優先すると他の家と比べて見劣りする可能性があります。

安っぽく見えやすいポイントは以下の通りです。

- ・玄関ドアやポスト、インターホンなどが既製品を使用している

- ・バルコニーやベランダの手すりがアルミの既製パネルである

- ・表札・玄関アプローチなどの外構に演出がない

- ・窓の配置や大きさが画一的でデザイン性が乏しい

- ・屋根材や壁材に色味がない

とえば、玄関まわりに数万円かけるだけで、家全体の印象は大きく変わります。

また、ホームセンターや100円ショップなどで、エクステリア用品や植栽を購入し、外構をDIYするのも見栄えを上げるために効果的です。

使い勝手に関する後悔

使い勝手に関する後悔では、以下の声が多くありました。

- ・間取りが使いにくい

- ・設備のグレードが低い

- ・収納スペースが少ない

それぞれ詳しく紹介していきます。

間取りが使いにくい

図面で間取りを説明されて納得していたものの、入居後に変更したくなったという声がありました。

実際に使ってみると、間取りの配置・生活動線の悪さが気になることがあるようです。

また、そもそも「セミオーダー型で、希望の間取りを実現できなかった」などの声もありました。

間取りを完全に変更不可か、多少は自由にできるかは施工業者によって異なります。

絶対に譲れない部屋数や間取りをリストアップして、事前に施工業者に相談しておくと安心です。

設備のグレードが低い

安価なローコスト住宅では、食洗機・床暖房・浴室乾燥機などの住宅設備が標準装備されていません。

インターネット上では

「既製品の洗面台の使い勝手が悪かった」

「キッチンの浅型食洗機が不便」

などの声がありました。

また、「コンセントの数が少ない」「位置が悪い」といった声も見つかりました。

コスト面でオプション設備を断念したものの、入居後に「やっぱり欲しかった」と感じる人も多いようです。

収納スペースが少ない

コストを抑えて部屋を広くするために、ローコスト住宅では収納スペースを削られていることがあります。

収納スペースは使い勝手に大きく影響するため、何を収納するのか具体的にイメージしておきましょう。

せっかくの新居で物が溢れる部屋にしないためにも、収納スペースの量は妥協しないほうが良いかもしれません。

ローコスト住宅を購入するメリット

では、ローコスト住宅を購入するメリットはあるのでしょうか?

実は、購入予算を抑えられること以外にも大きなメリットはあります。

初期費用を抑えられる

総費用を抑えられるローコスト住宅では頭金の額も少なく済みます。

一般的に住宅購入における頭金の割合は住宅購入価格の1~2割程度、諸費用約3~5%程度が目安です。

5,000万円と2,000万円の住宅で比較してみます。

| 住宅価格 | 頭金の目安 | 諸費用 | 頭金と諸費用の合計 |

|---|---|---|---|

| 5,000万円 | 500〜1000万円程度 | 150〜250万円 | 650〜1,250万円 |

| 2,000万円 | 200〜400万円 | 60〜100万円 | 260〜500万円 |

合計すると390〜750万円もの差があります。

頭金や諸費用は購入時に手持ち資金で支払うため、初期費用の負担感が大きく異なります。

ローンが通りやすい

ローンが通りやすいこともローコスト住宅のメリットです。

借入額が少なければ、審査のハードルは下がります。

勤続年数や年収で希望金額を借りられなかった人でも、ローコスト住宅なら借りられる可能性が高まります。

契約からの引き渡しが早い

ゼロから設計を考え細部まで決定する必要がある通常の住宅では、業者と何度も打ち合わせをする必要があります。

一方、ローコスト住宅であれば、既存の設計プランに基づいて建築されるため打ち合わせ回数は少ない傾向にあります。

また、設計に時間がかからず手間のかからない既製品を利用して建築されるため、早く竣工します。

通常の注文住宅とローコスト住宅の引き渡しまでの期間は以下のとおりです。

子どもの入学や進級、就職などに合わせて入居したい場合でも、竣工が早ければ、計画に余裕を持ってスケジュールできます。

また、仮住まいの費用や現在の賃料を節約できるため、住宅以外の資金も少なくすみます。

ローコスト住宅で後悔しないためのポイント

ローコスト住宅で後悔している人がいるものの、住宅そのものに問題があるわけではありません。

以下の3つのポイントを押さえておけば、大きな後悔は避けられます。

- ・優先する機能を確認する

- ・工事中の現場見学をする

- ・アフターサポートの内容を把握する

詳しく見ていきましょう。

優先する機能を確認する

優先する設備や機能には個人差があります。

後でトラブルにならないよう家族全員でしっかりと話し合い、優先順位を決めることが大切です。

また、断熱性や耐震性など安全性に直結する機能も軽視できません。

最低基準の耐震等級1では、震度6強〜7で損壊のリスクが高くなるとされています。

価格を抑えるローコスト住宅だからこそ、必要な機能の取捨選択が重要です。

参考:住宅性能表示制度 かんたんガイド | 国土交通省

工事中の現場見学をする

施工中の現場を見学することで、工事不良や手抜き工事などのトラブルを防げます。

基礎や構造、断熱材など、完成後には見えなくなる重要な部分を目視で確認できるのは建築中だけです。

また、「見られている」という意識は、職人の緊張感や作業精度にも影響を与えるため、品質管理の面でも効果的です。

さらに、定期的に現場に顔を出す施主に対しては、職人側も丁寧な作業を心がける傾向があります。

現場監督や工務店とのコミュニケーションも密になり、施工の意図や仕様変更の確認もスムーズにみます。

面倒でも、建築中の現場見学に足を運んでおくと安心です。

アフターサポートの内容を把握する

新築住宅には構造や雨漏りに関して10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていますが、最低限の補償にすぎません。

瑕疵担保責任の範囲外となる水回りや内装の不具合などトラブルも起こります。

アフターサービスの内容は必ず契約前に書面で確認しておきましょう。

確認したい主なアフターサービスは以下です。

- ・保証内容と保証期間

- ・定期点検の回数

- ・緊急対応の有無

契約前に「内容」「頻度」「責任範囲」を確認すれば、住んでからの安心感が違います。

保証は「引渡し日から」なのか「完成日から」なのかも重要なポイントです。

参考:瑕疵担保責任について | 国土交通省

オプション費用を明確にしておく

総額が安くても標準外のオプションをつけると、高額な追加費用が発生し予算を大きく超えてしまうことがあります。

たとえば、以下のような一般的な仕様が標準に含まれていないことも少なくありません。

- ・窓の庇(ひさし)

- ・網戸

- ・LAN配線

- ・照明スイッチの増設

見積書だけで判断せず、何が標準で何がオプションか、価格はいくらかを契約前に明確にしておくことが重要です。

複数社を比較する

複数社の口コミを比較して信頼性の高い情報を得られると、判断ミスを防ぎ失敗や後悔のリスクを減らせます。

事前に口コミを調べておけば、自分に合わない会社や想定外のトラブルを回避しやすくなるでしょう。

設備や性能だけでなく、担当者の対応や施工中のやりとり、引き渡し後のサポート対応などの具体的な体験は重要な情報です。

営業トークだけで判断せず、実際に建てた人の声を参考すると「こんなはずじゃなかった」の後悔を未然に防げます。

まとめ

ローコスト住宅は不安視されがちですが、実際に住んでみて「後悔している」という声は少なく、多くは「多少の不満はあるが許容できる範囲だった」と感じています。

後悔しないために、押さえておきたいポイントは以下の5つです。

- ・家族で優先する機能を決める

- ・工事中の現場を見学する

- ・アフターサポートの内容を確認する

- ・オプション費用を事前に把握する

- ・複数社の口コミを比較する

この5点を意識すれば、ローコスト住宅でも満足のいく家づくりが可能です。

価格だけで判断せず、「納得できるかどうか」を基準にすると良いでしょう。

まずは予算と要望を整理し、モデルハウスで実際に質感をチェックしてみましょう。

Today’s Person

山陰の家づくりを全力応援する住まいるマガジンのスタッフ記事です!

次回もお楽しみに!

記事

ハウマガ編集部